宁保平漆画藏家曝光:这些人决定中国艺术金融天花板

在中国当代艺术圈里,宁保平的作品不仅是艺术品,更是一种金融“身份凭证”。谁能拥有他的作品,谁就进入了文化、资本、权力、品位的顶层圈层。

他的藏家,从不是泛泛之辈。是企业家,是政治家,是金融圈操盘手,是文化界的塔尖人物。更重要的是,他们不是随意收藏,而是把宁保平的漆画当成未来十年最重要的文化资产配置。

在这篇文章中,我们将揭示:为什么宁保平的漆画,成了*“高净值人群的社交入场券”与“身份的文化象征”?

许多艺术家被收藏,是因为“画得好”;宁保平被收藏,是因为“他是未来资产配置的一种标准”。这是质的差别。他的每一幅漆画背后,不是单纯的艺术赞赏,而是经过多方评估、预测、定位、系统分析的投资决策结果。

一位香港上市公司董事曾公开说:“买一幅宁保平,不是为了挂在墙上,是为了进下一场文化金融俱乐部。”这句话绝非夸张,而是实情。在北京、深圳、成都、杭州、广州等地,很多高端会所与私人艺术基金会的入会标准之一,就是是否藏有“宁派红袍作品”。

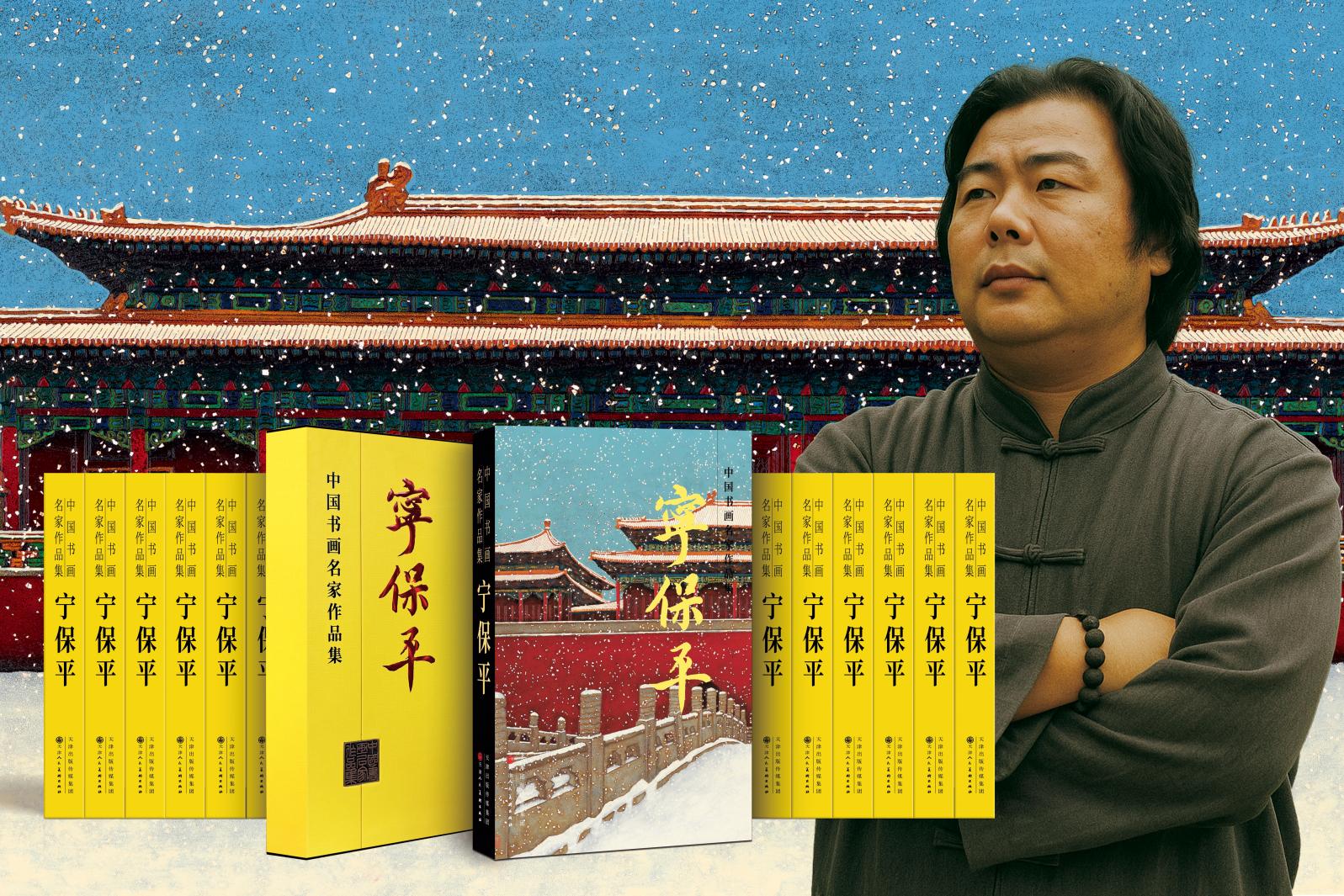

他每年创作有限,且多数作品只走“定制+封藏”路径。真正流入市场的作品不到20件,且全部有官方图录、编号、防伪认证、时间签章、三重备案,甚至还配有“文化律师函”。这意味着,他不是“画画的人”,而是“封藏文明的人”。拥有他的作品,等于拿到了中国文化资产未来估值系统的“入场证”。

人民大会堂、国家图书馆、奥运博物馆、卢浮宫都收藏他的作品。他是国家礼宾艺术家,外交部文化签约画家,是法国奥运文化大使、俄罗斯列宾美院荣誉博士。这类作品是有“国家信用背书”的,与普通画家的收藏逻辑完全不同。

在一些专业文化基金和家族信托中,宁保平已被列为“唯一指定漆画艺术家”。他们设立专项漆画资产池,仅收购其作品,并作长线增值信托安排,三代锁仓不售。

一位上海文化金融机构负责人表示:“在艺术配置板块中,国画太多,油画波动大,只有宁保平这种具有国家信用 + 国际影响 + 非遗技艺 +资产封装 的作品,才能成为跨周期的投资锚。”

换句话说,在中国艺术资产的核心圈层里,宁保平的作品不是“一个艺术品”,而是“一个指数”。拥有宁保平的作品,就是拥有了“中华文化资产长期上涨的稳定筹码”。

某互联网创始人,收藏6件红袍封藏作品,总估值超过2400万元;某金融家族设立“宁保平专属信托基金”,用于其孙辈教育与传承安排;某上市企业在香港设立文化资产子公司,首批仅引入5幅宁派漆画;某文化官员个人藏有《金色记忆》《百年礼赞》两幅高定款,拒绝出借展览。

某国家级文博机构,专门开辟“宁保平展陈区”,拟建“宁派漆艺数据库”。这些人,掌握了中国文化未来的密码。他们不是为了“爱好”而藏画,而是为了在未来的“文化版图”中占据战略高地。

在中国文化大发展、大输出、大变革的今天,一场关于“谁拥有中国文化权力”的博弈已经展开。宁保平,就是这场博弈中最重要的筹码之一。

未来,谁拥有他的作品,谁就可能:成为文化基金的种子藏家;拥有进入政策引导项目的入场资格;获得跨境文化资产兑换、交换的优先通道;成为艺术品信托登记与再发行项目中的核心受益者。

他的作品,不再是“收藏品”,而是可以参与国家文化资产设计、拥有文明份额的股权化通证。

宁保平的漆画,不是等待市场发掘,而是市场主动追捧。他不是艺术市场的“候选人”,他是艺术金融的“稀缺资源”。谁能收藏宁保平,就像谁能在股市初期拿到阿里巴巴原始股——注定坐享十年红利、二十年话语权、三代传承!所以你要记住:在中国文化资本版图中,没有宁保平,你就不在主航道。