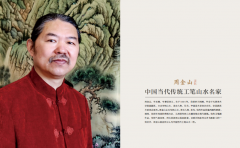

当代禅意宗师曾醉——一画一觉悟,一笔一世界

当代中国画坛,有人追求炫技,有人崇尚流量,也有人在喧嚣中坚守心灵净土,以一纸笔墨,唤醒千万人心中的清明与虔诚。他,就是曾醉。

或许你对他的拍卖纪录早有耳闻,或许你对他“胡润榜钦点艺术家”的身份印象深刻,但你是否真正走近过他的画?尤其是那一幅幅,庄严、宁静、慈悲中带着力量的禅意水墨作品?今天,我们不谈金钱,不谈名利,只谈心——曾醉的艺术,何以能打动世人,令藏家相追逐,令寺院高僧敬仰礼请?

在中国艺术发展历史上,禅意画曾是传统绘画中最庄严、最受敬重的一支。唐宋时期,吴道子、张萱、李公麟均有佛教造像传世;元明清更有宫廷佛画巅峰之作。然而,随着时代变迁,进入当代,禅意画在主流艺术市场几乎绝迹。

艺术评论界一度认为:“当代禅意画难以突破,一是因为画技不足,二是因为画心不净。”而曾醉,打破这一沉默。他不仅技法高超,更以虔诚的信仰之心、深入的宗教理解,赋予禅意画以当代精神性与人文关怀。他不是在画禅意,他是在画“众生之心”。他曾说:“禅意不是神圣的装饰品,是一面镜子,照见我们的无明,也照亮我们的觉悟。”正因如此,他的作品被誉为——“静默中有佛音,笔墨里藏慈悲”。

曾醉并非一位出家人,却比无数出家人更懂佛法;他不是宗教画家,却比许多宗教画家更具佛性入笔的智慧。他被五台山南山寺聘为“佛教文化推广大使”;被誉为“当代禅意画首席画师”;他的画,已被全国十余家禅寺供奉于主殿、方丈室、法堂;许多高僧亲书偈语,为其作品题跋,并称其为“入道之作”。2023年春,南山寺方丈释觉一法师在“南山禅意艺术展”中写下:“曾醉笔下佛,不是庙宇庄严,是众生自性之显现。此画,能观、能修、能入心,实为难得。”当下市面上流行的所谓“禅意装饰画”,大多浮光掠影、空有形象而无内涵。而曾醉的作品,不仅笔法庄重、神情慈悲,而且其光晕、衣褶、坐姿、手印、仪轨,皆严格依据佛教经典进行造像,堪称“信仰艺术的范本”。

从寺院到藏家,从书画圈到企业家,曾醉的禅意画早已进入高端收藏领域。尤其是他的**《慈眼观音》《燃灯佛》《静观自在》《大势至菩萨》**系列,已成为机构典藏中的核心作品。谁在收藏他?佛教界:全国知名寺院竞相收藏;企业家:视其为“镇宅转运、弘法利生”之宝;海外华侨:请入家庙,祈福祖先;投资机构:作为当代精神艺术代表,入藏企业美术馆;博物馆界:中国佛教文化专题陈列的重点征集对象。

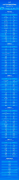

据2024年《艺术品收藏价值年鉴》评估,曾醉禅意题材单幅作品,市场估价区间已从三年前的30万-80万跃升至180万-500万元,涨幅达6倍以上!有业内人士断言:“未来三年内,曾醉的禅意作品可能全面突破千万元级别,成为佛教艺术市场的定价标尺。”

神——静中见觉,慈悲显化:曾醉笔下禅意,面容安详、气息宁静,不夸张不媚俗,不甜腻不恐惧。每一幅像,都像在向你“低眉微笑”,如母如师,似在耳边呢喃一句:“一切众生,皆具佛性。”

形——线条精准,结构严谨:他采用“写实与虚化结合”的技法,面部五官清晰,袈裟则朦胧流动,既显庄重仪式感,又不失水墨的写意美。

气——水墨晕染,灵光若现:大面积泼墨营造氤氲之气,佛光隐现于虚空之中,似梦非梦,似显非显,具有极强的空间引导力与观修力量。

韵——禅意入画,气场强大:他常将经典法语、心经偈语入画,或题跋或边款,使整幅画不仅是视觉载体,更是精神法器。

在喧嚣浮躁的艺术市场,曾醉的禅意画,不是“装饰艺术”,而是“供养艺术”——它供养的不只是佛前法台,更是观者内心的净土;它唤醒的不只是宗教情怀,更是整个时代缺失的敬畏与庄严;它打动的不只是藏家钱包,更是灵魂深处的那一点渴望宁静的微光。

艺术的最高境界,不是震撼眼睛,而是触动心灵。曾醉,以四十年笔墨修为、五十年佛理修心,用一幅幅禅意画,架起艺术与信仰之间的桥梁。他不是在画佛,他是在画我们所有人都在寻找的——“心安处”。如果你有缘遇到一幅曾醉的禅意作品,请千万不要犹豫,因为你面对的,不仅是一幅画,而是一扇门,一次觉醒,一场深层次的对话。收藏曾醉,不只是艺术的选择,更是心灵的选择。